Le duel de marionnettes

Toute activité ludique laisse naturellement une trace chez celui qui la pratique. Et cette trace est un apprentissage, conscient ou non, programmé ou non.

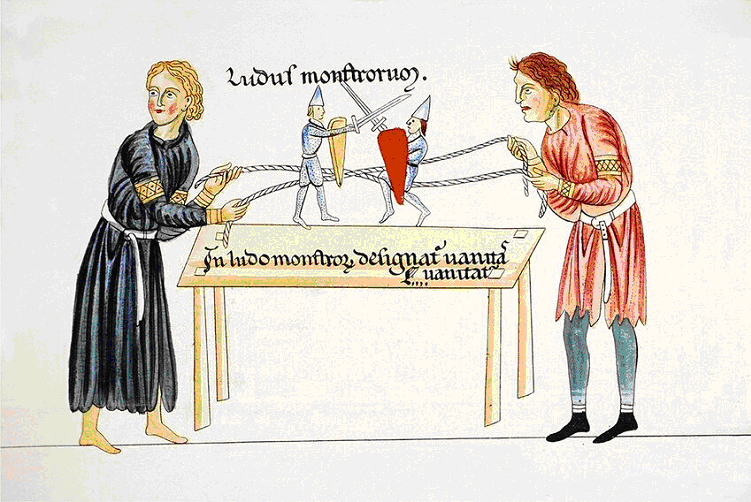

Partant de cette certitude, quoi penser de ce « jeu » médiéval, nommé « Ludus monstrorum » ; comment l’analyser ?

Ce dessin date de 1170 ; il est une copie médiévale de l’ouvrage intitulé « Hortus deliciarum » (« Le Jardin des délices »), rédigé par Herrade de Landsberg (1125-1195), abbesse du monastère de Hohenbourg, en Alsace. L’original a brûlé pendant la guerre de 1870, à Strasbourg.

https://www.pinterest.fr/pin/365495326001526834/

Une réaction trop rapide pourrait nous faire interpréter le mot « monstrorum » d’après le sens moderne de « monstre » ; mais cela paraîtrait quelque peu bizarre, un « Jeu des monstres »….

Il convient de revenir aux origines du mot : « monstruorum » est le génitif de « monstrum », lequel procède de « monere » qui signifie avertir, indiquer, éclairer. Et, à l’origine, ce mot était lié à une volonté divine.

Nous y sommes ; ce jeu est à double sens : il contient un enseignement, une morale, une visée édifiante.

L’ouvrage « Hortus deliciarum » est une encyclopédie théologique à visée éducative, destinée aux religieuses.

Les personnages que l’on voit dans la vignette sont des bateleurs qui manipulent des marionnettes, et il en est du sens des marionnettes comme de celui de « monstrum » : le symbole. Dans l’antiquité depuis Platon, et au Moyen Age, les marionnettes symbolisaient la nature humaine tirée en directions contraires par les fils intérieurs des passions et de la raison, cette dernière étant la plus faible…

On voit bien maintenant où se situe la leçon de morale : c’est la Loi de la Religion chrétienne ; c’est aussi celle de la Cité de Platon.

Le rôle du jeu est ici de mettre la dynamique positive qu’il engendre au service du difficile apprentissage de la gestion de soi par la raison.

https://twitter.com/TomBorovsk1/status/1482424665742225410

Si l’on observe ce qui est écrit sur la tablette du jeu, on peut lire : « ludo monstrorum designat vanitas vanitatis » (jeu des « monstres » désigne la vanité des vanités). « Vanité des vanités » est un extrait de la Bible (Ecclésiaste).

Le contexte est ecclésiastique et noble ; on y voit des personnages liés au pouvoir, sans doute à la richesse, qui contrastent avec les simples bateleurs et les marionnettes rustiques. Est-ce ainsi qu’il faut lire la planche ?

REALISATION DES MARIONNETTES

La représentation des marionnettes de la vignette en couleurs (voir plus haut) n’est pas fonctionnelle ; en effet, les cordes sont situées à l’extérieur des personnages. Pour en tirer une réalisation concrète, il faudrait réinventer le mécanisme.

Heureusement, nous disposons d’une autre copie de l’original qui est très claire :

https://www.oldbookillustrations.com/site/assets/high-res/1874/children-puppets-768.jpg

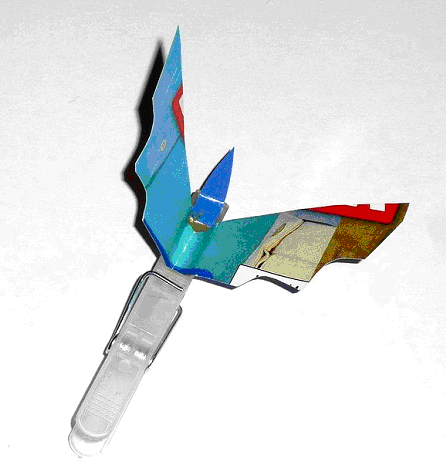

Nous allons proposer ici une démarche adaptée à un bricoleur moyen, qui travaille avec peu d’outils.

Pour cela, il nous faut faire un choix : réaliser les marionnettes en trois ou en deux dimensions ?

Si l’on observe bien cette seconde vignette, l’auteur nous invite un peu à les voir en deux dimensions : en effet, elles y sont représentées de manière assez schématique et plate, contrairement aux joueurs.

Reste un problème : celui de l’équilibre. En effet, si le point de fixation est entre les jambes, le poids du haut du corps, avec les épées et les boucliers, va créer un déséquilibre…

Nous fixerons donc les cordes, nouées, au niveau de la ceinture, ou plus haut.

Matériaux nécessaires :

Des planchettes de contreplaqué fin

De la ficelle

De la colle

Des crayons et marqueurs de couleurs, ou peintures

Outils :

Une scie à chantourner

Un pinceau

Réalisation :

Dessiner sur la planchette les silhouettes des deux marionnettes, d’environ 20 cm de haut. On peut dessiner séparément les épées.

Découper à la scie à chantourner.

Monter l’ensemble du jeu.

Copie rustique, fonctionnelle, pour la MJR

Essai de (re)constitution des règles.

Dans la vignette en noir et blanc, le personnage de droite tient dans la main gauche une ficelle dont l’autre bout et tenu par le personnage de gauche, de la main gauche aussi. Ce dernier peut donc seulement faire reculer la marionnette de gauche, alors que son opposé peut seulement la faire avancer.

C’est le contraire avec la marionnette de droite.

Cela, c’est factuel.

Et maintenant des incertitudes.

Cette manœuvre implique une grande maîtrise de la latérisation, ce qui, de nos jours, est considéré comme un véritable objectif. Mais, anciennement ?

Et comment attribuer les rôles, de « gagnant » et de « perdant » ?

Où situer le bien et le mal ?

Par ailleurs, on peut se demander si les montreurs des marionnettes parlaient ou les faisaient parler, et pour dire quoi.

On pourrait imaginer que les observateurs s’identifiaient aux bateleurs ou aux marionnettes, et s’appliquaient la formule « vanité des vanités », autrement dit « nous ne sommes que poussière », ou tout au moins, tentaient-ils de le faire…

Mais, s’agissant d’une encyclopédie à visée éducative et édifiante pour de jeunes filles religieuses, avec qui l’identification pouvait-elle fonctionner ?

Allons-nous en rester aux questions, même si elles sont déjà, en plus du jeu lui-même, un apprentissage formateur sur bien des plans ? Non, peut-être pas.

En effet, voici un document, qui semble être un montage, peut-être d’époque :

https://www.pascalebeaudet.ca/post/billet-4-moyen-%C3%A2ge-herrade-de-landsberg

Le roi Salomon, avec sa sagesse légendaire, désigne ici, avec un geste de la main et un regard, expressifs et modernes, cette représentation du duel : « Ça ! », semble-t-il dire.

Le mépris est grand, à la mesure de la condamnation elle-même, et c’est, à n’en pas douter, avec le roi que devaient s’identifier les jeunes filles du monastère.

Revenons encore l’objet lui-même : aujourd’hui, nous y voyons un duel, c’est à dire un « combat à deux, armé ».

Or, le nom attribué à cette activité est, sans équivoque « ludus monstrorum», qui est, comme nous l’avons vu, un « jeu édifiant » ou moralisateur. Ce n’est donc pas par la matérialité ou le concret, mais par le symbole qu’il doit être abordé, par sa signification, comme le panneau routier qui montre deux enfants se tenant par la main, et qui signifie « attention école ».

En conclusion, même si c’est un jeu avec lequel quelqu’un peut jouer, c’est bien d’une leçon de morale qu’il s’agit, concernant les passions : « attention, jeu dangereux » !